"Toleranz und dergleichen Schlafmittel"

"Toleranz und dergleichen Schlafmittel"

Hermann Cohens etwas andere Fundamentalismuskritik aus den Quellen des Judentums

Impulsreferat für einen Gesprächsabend mit Dr. Renate Schindler und Frank Hahn bei Spree-Athen e.V. im Literaturhaus in der Fasanenstraße.

von Dr. Gesine Palmer

1. Ein sperriger Text

Der zweite Teil des philosophischen Systems von Hermann Cohen, die Ethik des reinen Willens, ist ein schwieriger Text, nicht nur für philosophische Laien, sondern durchaus auch für die Fachwelt. Die Tatsache, dass wir – nicht ohne ein gewisses Recht – immer glauben müssen, von Ethik und Moral verstünden Alle etwas, kann uns da schon mal ungeduldig werden lassen mit einem Werk, das auch von hochkarätigen Intellektuellen in seiner eigenen Zeit – am Beginn des 20. Jahrhunderts – nicht verstanden wurde. In diesem Werk findet man aber nicht nur die Grundlagen des – sehr viel beliebteren – postum veröffentlichten Werkes über die Religion aus den Quellen des Judentums, und nicht nur eine hochsystematisch ausformulierte Grundlage für die Philosophie von „Ich und Du“, die dann später von Martin Buber in sehr viel populärerer, aber damit eben auch kitschanfälligerer Form verbreitet wurde, sondern auch viele Formulierungen von unerwarteter Aktualität.

Es ist an einem solchen Abend wie diesem nicht möglich, das ganze Werk Hermann Cohens oder auch nur seinen eigenartigen Begriff vom Menschen hier vorzustellen. Aber ausgehend von einem etwas längeren Zitat, dem wir die Formulierung für den Titel dieser Veranstaltung entnommen haben, würde ich gern zeigen, welche Möglichkeiten in dem alten Text stecken:

2. Toleranz und dergleichen Schlafmittel:

„Von Anfang an hatten wir gesehen, dass es sich in der Ethik um den Begriff des Menschen handelt; dass für diesen Begriff es aber ankomme auf die richtige Korrelation zu dem Begriffe des Individuums. Die Mehrheit, als Besonderheit, bildet nicht das entsprechende Korrelat; vielmehr nur die Allheit. Es muss nun darauf ankommen, welche der konkurrierenden Mächte, die Religion oder der Staat, die richtige Allheit zu liefern vermag.

Dem oberflächlichen Scheine und dem lauten Anspruche nach will die Religion alle Besonderheit aufheben und alle Menschen in einer Allheit vereinigen. Der Staat dahingegen scheint dieser Allheit Widerstand zu leisten, indem er die Vielheit der Völker in der Partikularität der Staaten stabiliert. Indessen schränkt der Staatsbegriff diesen Partikularismus durch das Völkerrecht und durch den Staatenbund wohl oder übel ein. So korrigiert sich die scheinbar unumgängliche Besonderheit in dem Plan einer Allheit, der mit der Methodik des Rechts entworfen wird. Man denke sich dementsprechend einen Bund der Religionen. Der Gedanke scheint einer satirischen Utopie anzugehören. Warum aber ist eine solche mit der eigenen Methodik der Religion herbeizuführende Verbindung der Religionen ein unmöglicher Gedanke, an dessen Stelle nur die Toleranz und dergleichen Schlafmittel treten können? Weil die Religion eben Anspruch auf Wissen erhebt; weil sie das Wissen vom Menschen und von Gott und von der Welt, als der Schöpfung Gottes, zu lehren, lehren zu können sich anmaßt. Es kann jedoch nicht zwei Wissenschaften geben, die denselben Inhalt an Problemen hätten. [In der Einleitung zur Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums schreibt er dann, es gebe nur eine Mathematik, aber viele Religionen, schon deswegen könne die Religion eigentlich keine Wissenschaft begründen]. Wenn es deren gibt, so können sie sich nicht in eine Einheit verbinden; sie müssen einander ausschließen. Es liegt mithin Partikularismus im Begriffe der Religion.“

Nun ist der Partikularismus an sich ja kein nur problematischer Begriff und das durch ihn Bezeichnete nicht einfach eine schlechte Sache. Vor allem würden wir eine solche Bewertung nicht unbedingt zusammen bekommen mit Cohens eigenem Festhalten an einer Religion – der jüdischen –, die den Religionsforschern seiner Zeit als eine durchaus partikularistische galt. Hier, in der Ethik, handelt es sich freilich auch nicht um den Gottesbegriff einer Religion, sondern zunächst einmal um die schlichte, erkenntniskritische Frage, ob es über einen Gegenstand zwei einander widersprechende Aussagen geben könne, die dennoch beide als wissenschaftliche, deskriptive Wahrheiten gelten dürften. Zunächst einmal wird nur dieses abschlägig beschieden – Wissenschaft braucht für ihre logischen Operationen und rationalen Beschreibungen zuallererst Widerspruchsfreiheit. Und was die Religionen sich an Sondermeinungen über Fragen etwa von der Entstehung der Arten oder andere auch in unseren Breiten bis heute heiß umkämpfte Themen leistet, muss in den Augen des Philosophen selbstverständlich hinter die wissenschaftliche Evidenz zurücktreten. Die wissenschaftliche Methode ist die Methode der Einheit.

3. Partikularismus der Religionen

und Einheit in der Wissenschaft von den Religionen

Die methodische Einheit ist bei Problemen der Mathematik und der Erforschung stillstehender Gegenstände relativ einfach zu überprüfen und einzuführen. Der Mensch und seine Gesellschaft aber, die Menschen und ihre Gesellschaften, und in ihnen die Religionen und Moralen, sind nicht so leicht unter den Gesichtspunkt der Einheit zu bringen. In der Religionsgeschichte, die sich – wie Cohen kritisiert – ihren Begriff von den einzelnen Ausgestaltungen seines Gegenstandes vorschreiben ließ, anstatt den Gegenstand unter Begriffe zu bringen, wie es der transzendentale Idealismus erfordert, behalf man sich lange mit dem Ordnungsprinzip der Entwicklung (und tut das auch heute noch gern). Dieses machte nun aus zwei konkurrierenden Religionen – Judentum und Christentum –, die unterschiedliche Dogmen und Inhalte hatten, welche objektiv nicht bewertet werden konnten oder sollten, sofern Wissenschaft ja wertfrei sein wollte, Religionen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die partikularistische monotheistische Religion, das Judentum, galt ihr als der früheren Stufe des Polytheismus und des Animismus überlegen, sie hatte ihr „Weltbild“ schon unter eine Einheit gebracht, wenn auch die eines Gottes, aber sie ließ diesen noch zu eng mit seinem eigenen Volk verbunden sein. Das Christentum hingegen hatte die guten Ansätze des Judentums genommen und weiter entwickelt. Es hatte den Gott Abrahams, Israels und Jakobs als Gott für alle gedacht und die Religion mit ihren sittlichen Forderungen als eine universalistische – insofern galt es als dem engen Partikularismus des Judentums (dessen eigenen Universalismus man dabei füglich klein redete) überlegen.

Den Protest Cohens gegen eine solche Auffassung kann man versucht sein, als einen rein apologetischen ab zu tun. Er würde sich dann die Höherschätzung des Universalistischen zu eigen machen – aber dieses dem Christentum absprechen und es stattdessen auf das Judentum übertragen. So wäre dann die Religion der über allem stehenden Einen Universalen Vernunft nicht das Christentum, wie es sich irgendwelche Hegelianer einbildeten und mit wohlgesetzten Worten über die Entwicklung erläuterten, sondern das Judentum. Ein Nachweis, den immer wieder Leute zu führen versuchten, denen es missfiel, dass das Judentum in der allgemeinen Philosophie eine so schlechte Presse hatte.

Mag der erste Impuls ein apologetischer gewesen sein – Cohens Argument geht dann systematisch sehr weit. Er tut nichts Geringeres, als in seiner Methodologie den Grundstein dafür zu legen, dass die Religionen mit ihren normativen Aussagen und ihren eigenartigen nichtwissenschaftlichen, aber weisheitlichen Aussagen über das Leben der Menschen in einer nach ihrer Ansicht unter der Hoheit eines Gottes stehenden Welt wieder nebeneinander gelten können, ohne einander mit „Vernunftansprüchen“ hinsichtlich der ordentlichen Beschreibung der Wirklichkeit in die Quere zu kommen.

Dass man gegen Ende des 20. Jahrhunderts in einer Zeit des „ethical turns“ die Früchte solcher Arbeit gelegentlich ernten konnte, ohne sich im entferntesten auf ihn zu beziehen, wäre vielleicht sogar in seinem Sinne gewesen. Im postkolonialistischen Diskurs fingen Angehörige aller Kulturen und Religionen damit an, diejenigen Mechanismen der „Beschreibungen des Anderen“, die moralische oder ästhetische Wertungen als „wissenschaftliche Feststellungen“ zu verschleiern pflegten, zu entschleiern und zu kritisieren. Im Zuge dieser – sehr nötig gewordenen – Revision kamen dann nicht nur die Besonderheiten von Christentum und Judentum, sondern sogar das bis heute sehr verbreitete Vorurteil zugunsten der universalistischen Inklusivität gegenüber der negativ bewerteten partikularistischen Exklusivität neu nebeneinander zu stehen. Ich zitiere zwei jüdische Religionsforscher von internationalem Rang mit Textausschnitten von 1994:

In seinem Werk A Radical Jew: Paul and the Politics of Identiy schreibt Daniel Boyarin über die beiden mit der Person des Paulus verbundenen Religionen: „The genius of Christianity is its concern for other peoples, the genius of Judaism is its ability to leave other peoples alone.“ Damit ist beiden Religionen ein in sich wertvoller je eigener Geist zugeschrieben, beide werden anerkannt und stehen nebeneinander, wobei das leichte Augenzwinkern der im Westen noch recht ungewohnten, aber zugleich sofort empfindbaren Wertschätzung der Fähigkeit, andere Völker einfach mal in Ruhe zu lassen, gilt. Weiter als Boyarin (an dieser Stelle) geht Guy Stroumsa, wenn er behauptet, dass es gerade den vermeintlich so besonders humanen inklusivistischen und universalen Religionen schwerer fällt als den von vornherein eher mit sich selbst beschäftigten partikularen, die Angehörigen anderer Religionen draußen oder in unmittelbarer Nachbarschaft leben zu lassen. Sein Satz über die destruktiven Tendenzen des Inklusivismus dürfte auch heute noch manchen nach „emotionaler Integration“ rufenden Menschen, die über Migranten und „ihre Probleme“ sprechen, zu denken geben: .„While ethnic or religious particularism tends to turn rather fast into exclusivism that ignores or despises outsiders, ecumenical inclusivism entails the illegitimization of the other’s existence, and hence generates tensions and violent intolerance.“

Alles Denken strebt nach Einheit, aber es kann sich nicht bewegen, wo nicht Vielfalt ist. Die Wissenschaft – auch die Wissenschaft von den Religionen – muss immer vorwärts streben, sich selbst weiter entwickeln und darf selbstverständlich niemals glauben, nun aber bei einer definitiven Beschreibung der Verhältnisse, wie sie sind, immer waren und immer sein werden, angekommen zu sein. Heute ist die große philosophische Strömung, der sich die eben zitierten Äußerungen verdanken, fast schon wieder Geschichte, von der nichts übrig geblieben ist als ein ins Beliebige spielender Kulturrelativismus einerseits, eine aus dieser Übertreibung geborene Sehnsucht nach dem Absoluten andererseits. Eine solche Sehnsucht nach dem Absoluten findet insbesondere bei den katholischen Erben der Bewegung der Postmoderne Ausdruck in vielfältigen Versuchen, eine unbedingt geltende Weltordnung philosophisch wieder zu legitimieren und das zu etablieren, was der Protestant Ernst Troeltsch etwa zur Zeit Hermann Cohens Die Absolutheit des Christentums nannte.

4. Die Internationale der Religiösen Reaktion

Es sind aber nicht nur Philosophen und Intellektuelle, die sich einer solchen Sehnsucht hingeben, sondern vor allem sehr prekär lebende Menschen in Krisengebieten oder wohllebende Eliten, die ihre (rational begründbaren oder gänzlich losgelösten) Abstiegsängste und Rechtfertigungsnöte auf diese Weise zu bewältigen suchen. Nach außen bekämpfen sie einander aufs Schärfste – in ihren „sittlichen Orientierungen“ jedoch gleichen sie einander sehr und arbeiten sich auch gegenseitig zu. Nimmt man die seit einigen Jahren in der Religionswissenschaft eingebürgerte Konzentration auf die Pragmatik der Religionen – also nicht auf ihre inhaltlichen Dogmen, Gott ist grün oder blau, einer oder drei usw., sondern auf das, was sie den Menschen real (also nicht in ihren abstrakten Geboten, sondern in ihren vehement vorgetragenen Forderungen und Sanktionszusammenhängen) zu tun aufgeben – ernst, so lassen sich vor allem in den familiären Grundorientierungen, und also in dem, wovon die Menschen glauben, dass es eine Gesellschaft im Innersten zusammenhalte, Gemeinsamkeiten feststellen:

Wenn wir unsere vergleichsweise liberalen und an der Autonomie und dem Entfaltungsrecht eines jeden Menschen unabhängig von religiöser, geschlechtlicher oder politischer Identität orientierten Gemeinwesen schätzen und erhalten wollen, dürfen wir dem wachsenden Erfolg der IRR nicht einfach mit schläfriger Toleranz begegnen. Aber unser übliches Überlegenheitsgehabe, mit dem wir etwa zu bemerken pflegen, dass die da hinten im Osten doch erstmal ihre eigene Reformation und Aufklärung hinter sich bringen sollen, wird uns auch nicht weiter helfen. Allenfalls verhilft es uns dazu, hinter alle Errungenschaften des gerade für uns selbst wesentlichen Revisionsprozesses der postkolonialistischen Debatten zurück zu fallen.

5. Weltbild und Bilderverbot

Eben gegen diesen Rückfall könnte ein Rückgriff auf die ausgesprochen stark durchdachte Philosophie Cohens, die eben mehr ist als Apologetik aus der unterlegenen Minderheitensituation, die gleichwohl niemals verleugnet wird, hilfreich sein. Unser – bis heute in jedem zweiten Fernsehkommentar wiederholtes - Überlegenheitsgehabe gründet sich auf das Bewusstsein, ein entwickeltes und durch Entwicklung „überlegenes Weltbild“ zu haben. Und wenn gerade die monotheistischen Religionen in ihren radikalisierten Formen gegen dieses „Weltbild“ anrennen, unter anderem mit ihrem Bilderverbot, ist das so wie es geschieht mit Sicherheit ein Desaster. Wie in manch anderem Desaster ist aber ein richtiger Impuls am Boden der Sache zu finden: der Wunsch, in einer anderen Eigenart respektiert und nicht einer sich universalistisch gebenden Kultur subsumiert zu werden. Schade nur, dass in diesem Impuls der ethisch-rationalistische Universalismus, ohne den ein Respekt vor der Freiheit der Einzelnen nicht zu denken ist, im Falle der religiösen Eiferer ganz und gar dem „schlechten“ Universalismus einer für allgemeinberechtigt gehaltenen Belehrungs- und Bekehrungsmaschine geopfert oder zugunsten einer aggressiv partikularistischen Kultur zurückgewiesen wird.

Ist es aber überhaupt möglich, Verhältnisse unter Menschen auch nur zu denken, die nicht von der Herrschaft der einen über die anderen und von der Durchsetzung der einen „Ansicht“ von der Welt gegen die andere, von einem Machtkampf der „Weltbilder“ unter der Aufsicht eines transzendenten obersten Machthabers, der noch nach seinem Ableben (im „Weltbildbereich“ der einen) als ein Gedachtes übrig bleibt, bestimmt sind?

Das Interessante an Cohens Ethik und ihrem Verhältnis zur Religionsphilosophie ist, dass sie nicht nur zeitlich vor den großen Auseinandersetzungen zwischen Kulturrelativismus und Universalismus entstanden sind, sondern dass sie wie aus Versehen einen gangbaren Weg zeigen, der aus diesen Auseinandersetzungen herausführen könnte.

Denn bei ihm ist auch der Bereich des Normativen unter den Primat der Ratio und der Wissenschaft gestellt – aber er vermeidet als Neukantianer zugleich den naturalistischen Fehlschluss, mit dem wir seit Jahrzehnten aus der Hirnforschung und aus der Psychologie belästigt werden, so als könne man aus dem, was der Mensch in seiner „natürlichen Substanz“ ist, ableiten, was er, insofern er nun einmal in seinen moralischen Entscheidungen und dem, was er lernt oder nicht lernt, physiologisch wie psychologisch sehr offen bleibt, werden soll. Cohens Ethik versucht also, eine wissenschaftliche Ethik zu beschreiben, die nicht aus dem Sein das Sollen ableitet, sondern eine ganze Ethik formuliert in strikter Ausrichtung auf den normativen Begriff der Freiheit.

In diesem Kontext entdeckt er methodisch den Anderen als einen Anderen. Der Satz „Alle Menschen sind gleich“ lässt sich auf biologischer Ebene und als ein Seinssatz leicht widerlegen, und auch, was er braucht, folgt je unterschiedlichen Codes, der Großwüchsige braucht mehr Wasser und mehr Nahrung als der Kleinwüchsige, der Sehbehinderte ein Hilfsmittel für die Augen usw. Aber auf der Sollensebene lässt sich ein Satz wie „Jeder soll so viel haben, wie er braucht“, ohne weiteres auf alle anwenden, wobei dann immer noch auszuhandeln ist, wer das festlegt, wer verteilt usw. Aber wiederum kann für diese Verhandlung sehr klar festgelegt werden, dass jeder gefragt werden und in seinen eigenen Angelegenheiten die Gelegenheit zur Mitsprache im selben Maße haben soll wie sein Rivale. Cohen verzichtet in seiner strikt normativ ausgelegten Ethik als „Lehre vom Menschen“ also keineswegs auf universalistische Ansprüche. Aber er gewichtet sie anders. Er sucht – hierin ganz Neukantianer – das Universale nicht im Detail und nicht im „Bild“ und nicht in einer Beschreibung. Wenn ich mir ein Bild von einem Menschen mache, kann es sein, dass ich auf Grund dieses Bildes veranlasst werde, ihn von der Mitsprache in seinen eigenen Angelegenheiten auszuschließen, etwa weil ich befinde, er sei „noch nicht reif“ dazu. Dies ist eine der Problemzonen des Denkens in Kategorien von „seelischer“ oder „geistiger“ oder „kultureller“ Entwicklung, sobald sie in den kleinen Moralen des Lebens unter Erwachsenen innerhalb einer Gesellschaft oder auch in der Diplomatie zwischen Gesellschaften wirksam werden. Cohen fasst dieses Problem an seiner methodologischen Wurzel. Er erinnert die Betreiber einer wissenschaftlichen Beschreibung der Welt daran, dass diese den größten Fortschritt machte, als sie in Kants Theorie dazu genötigt wurde, die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu erkennen und anzuerkennen. Aus einem Weniger an Spekulation wurde ein Mehr an Wissen. So jedenfalls für die Naturwissenschaften.

Wie steht es aber mit der Wissenschaft vom Geist und vom Menschen? Hier tun wir uns, je mehr wie sie nach dem Muster der Naturwissenschaften betreiben, extrem schwer mit einer solchen Einsicht. Aber Cohen verlangt sie, indem er die gesamte Wissenschaft vom Menschen auf die Basis der Ethik und ihrer Gesetze stellt.

6. Ethik als Logik der Geisteswissenschaften

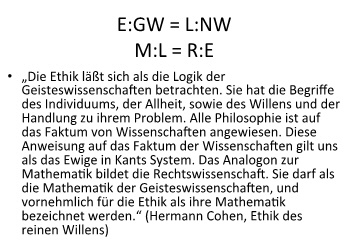

Cohen fasst seinen Gedanken so scharf zusammen, dass man ihn im Grunde auf eine Formel bringen kann, die lautet: Die Ethik verhält sich zu den Geisteswissenschaften wie die Logik zu den Naturwissenschaften.

Ähnliche Gedanken kann man durchaus in den Werken der Psychologiekritiker und der postkolonialistischen Theoretiker finden. Michel Foucault etwa hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Verkleidung von Werturteilen als wissenschaftliche Sätze scharf formuliert. Aber die Konsequenz von Cohens methodologischer Vorgabe wirkt auf den postmodernen Leser erst einmal sehr abschreckend: Ein „wissenschaftliches“ System normativer Sätze, das klingt nach einer Zwangsjacke, die weit schlimmer ist als das, was sie kritisiert. Allerdings beruht eine solche Verschreckung auf einem Missverständnis von Cohens Ansatz. Um dieses aufzuklären, muss man sich auf den zweiten Teil seiner oben zitierten Aussage einlassen. Das wissenschaftliche Faktum zur Ethik, so sagt er, sei die Rechtswissenschaft. Häufig sind es gerade Juristen, die als Praktiker des Rechts schwere Zweifel an so einer Auffassung äußern, und auch Cohens Zeitgenosse Gustav Radbruch hatte den Eindruck, hier habe jemand aus einer anderen Disziplin mit allzu geringer Kompetenz in der Nachbardisziplin gewildert und diese so überschätzt, wie man leicht einmal gerade das überschätzt, was man nicht kennt, womit er ihr keinen Dienst erwiesen habe. Deswegen gehe ich hier ein bisschen genauer darauf ein, was Cohen mit diesem Gedanken wollte, was hingegen nicht. Eine deskriptive Wissenschaft kann sich ausführlich mit dem menschlichen Bewusstsein und mit allen möglichen menschlichen Handlungsantrieben beschäftigen. Sie kann Daten mit stets verfeinerten Instrumenten sammeln und „auswerten“. Wie sie diese Daten aber schließlich in ein rationales System einträgt und zu gesetzmäßig formulierten Schlussfolgerungen über etwas wie „das Wesen“ des Menschen verarbeitet, das kann entweder einer Kausalstruktur folgen oder einer Finalstruktur. Und Cohen plädiert hier für die bewusst finale Struktur. Wie die Mechanismen sind, die einen Menschen zu dieser oder jener Handlung treiben, kann auf alle erdenklichen Weisen erforscht werden. Aber das auf einer rechtlichen Struktur beruhende Zusammenleben der Menschen im Gemeinwesen kann nur zustande gebracht werden, wenn wir Handlungen definieren und Verantwortungen zuschreiben. In diesem Sinne definiert Cohen das Selbst eines jeden Menschen durch die Handlung. Nicht was er recht eigentlich sei und was ihn recht eigentlich ausmache oder treibe, bestimme das Selbst des Menschen, sondern das, was er tatsächlich tue: unter Ausbalancierung von Willen und Wünschen und ihrer Orientierung auf die eigene Freiheit wie auf die Freiheit der anderen. Und die Systematik des Handelns – einschließlich der Willensbildung – falle nun einmal ins Bereich der Ethik. Die Konsequenzen dieses Gedankens – wenn man sich traut, ihn ernst zu nehmen – sind von großer Tragweite.

Cohen selbst exemplifiziert seine Konsequenzen in der Einleitung zur Ethik am Beispiel der Soziologie: „Da die Soziologie…nach allgemein geschichtlichen Gesichtspunkten arbeitend, lichtvolle Ergebnisse und aufklärende Einsichten fördert, so stellt sich ein doppelter Widerspruch ein: indem der zweite den ersten zu berichtigen sucht. Indem nämlich die Gedanken und Gefühle, welche wie z. B. bei der Ehe und beim Eigentum, die höheren späteren Gestaltungen derselben beeinflussen, bei den niedrigen Formen schon unumgänglicherweise mitberücksichtigt werden, so wird dadurch eine Art von Normalgebild dennoch vorausgesetzt und zum Vorwurf der Entwicklung gemacht. In dieser Vorwegnahme korrigiert sich aber nicht nur die Methodik der Soziologie, als die der Entwicklung; sondern die ganze Frontrichtung verändert sich dadurch. Sie kann nicht mehr gegen die Individuen gehen, um diese in den Massen auf- und untergehen zu lassen; denn sie braucht und gebraucht diese Individuen in den sittlichen Gedanken und Gefühlen. Oder könnte es Gedanken und Gefühle geben, ohne dass es Individuen gäbe? Sie kann daher auch nicht gegen die Ideen gehen, um diese etwa durch Einrichtungen zu ersetzen; denn in diesen letzteren selbst muss sie die Ideen schon vorwegnehmen. Sie kann keinen Gegensatz, geschweige Widerspruch zwischen beiden aufrecht erhalten. Es ist nicht richtig, dass die Ideen verdampfte Einrichtungen sind; vielmehr sind die Einrichtungen geronnene Ideen.“

Die einzelnen Schritte zu einem normativ formulierten Begriff von der Einheit des menschlichen Selbstbewusstseins nachzuzeichnen und in eine vernünftige Beziehung zu den geisteswissenschaftlichen Methodologien der Gegenwart zu setzen, würde mehr als den Rahmen dieses kleinen Vortrags sprengen. Genügen sollte es für den Augenblick, festzustellen, dass Cohen auf der Basis seiner Methodenlehre sich selbstverständlich auch den Begriff der Religion nicht von den vorfindlichen Religionen, sondern von einer Idee der Religion und der ihr allein möglichen Stellung in der Philosophie vorschreiben lässt.

7. Das Sein des Sollens

und die „Eigenart“ der Religion

Der grundsätzliche Kampf zwischen den philosophischen Präferenzen für Induktion oder Deduktion ist selbstverständlich auch auf dem Gebiet der Religionswissenschaften immer wieder geführt und den jeweiligen Strömungen der Zeiten angepasst worden. Ich möchte hier nur eine kleine mögliche Gegenüberstellung von Cohens Ansatz mit dem gegenwärtig überaus nützlichen Ansatz der „Pragmatik der Religionen“ unternehmen. Hans G. Kippenberg hat diese in einschlägigen Werken gefordert und entwickelt und – etwa in der Interpretation und Analyse der Motive islamistischer Selbstmordattentäter – fruchtbar gemacht. Von der darin geübten Nüchternheit würde man sich im „Dialog der Religionen“ oder ihrem „Kulturkampfgetöse“ oftmals etwas mehr wünschen. Wer sich mit einer solchen Pragmatik beschäftigt hat, wird sich nicht in bewertenden Quellenvergleichen erschöpfen, nach dem Motto „meine Mörderstelle ist harmloser als deine“. Denn dass es in allen heiligen Büchern Stellen gibt, die als Aufrufe zur Gewaltanwendung gelesen werden können, dürfte unbestreitbar sein, ebenso, dass sie historisch auch in allen Religionen so gelesen wurden. Die Frage muss also nicht zuerst lauten, was steht in euren Quellen, sondern: welche Handlungsmaximen geben die religiösen Lehrer und Lebensordnungen ihren Anhängern tatsächlich? Die methodische Grundlegung dieser Frage scheint aber in der an Weber orientierten Pragmatik Kippenbergs derjenigen Cohens diametral entgegengesetzt zu sein. Beide fragen nach dem Seins(status) des Sollens. Und beide haben hinsichtlich der Inhalte einer Ethik und des anzustrebenden Rechts (nach denen Kippenberg, anders als Cohen, nicht ausdrücklich fragt, weil er beide nicht in das Gebiet seiner Wissenschaft „hineinregieren“ lassen will und auch glaubt, sie ausschließen zu können) vermutlich ähnliche Ansichten: Sie steht über der Religion und darf sich von ihr nichts sagen lassen. Ihre Grundlage ist der kategorische Imperativ, und die umstreitbare Frage ist nur, wie dieser sich in den jeweiligen Ordnungen zur größtmöglichen Realisierung bringen ließe. Aber während Kippenberg im Sinne einer Auflistung und Klassifizierung die Religionen in ihren einzelnen Untergattungen nach ihrer tatsächlichen („seienden“) Handlungsmaximen fragt (was das gute Recht der Religionswissenschaft ist), stellt Cohen die Frage nach dem „Wie und was“ der Religionen sowie nach dem Wie und Was des Menschen und der verschiedenen Menschen innerhalb seines Systems aus normativer Perspektive, also indem er alle seine Begriffe von ihrem Wie und Was orientiert an der letzten Norm der Bestimmung der Menschen zur Freiheit. Seine Frage nach dem Sein des Sollens indes bringt ihn dahin, der Religion eine „eigenartige“ Position im System der Philosophie zuzuweisen. Ihr kommt es zu, die Frage, wie die Forderungen der Ethik dem menschlichen Sein näher gebracht werden können, zu beantworten.

In der Konsequenz seiner Methodologie liegt es freilich, dass er dafür kein probates Mittel und keine techne bereit hält, aus keinem Gebiet der Geistes- oder Humanwissenschaften, und auch aus sonst keinem. Denn jede „wissenschaftliche Technik“ dieser Art würde ja ein bestimmtes Bild vom entsprechend zu bearbeitenden Menschen voraussetzen - und damit eine menschliche Allmachtsphantasie, welche den einen Menschen nach dem Bilde des anderen formte. Ein solches Bild aber bietet ihm keine Religion und keine Wissenschaft. Die wissenschaftliche Ethik mit ihren kantischen Maximen, wie Cohen sie versteht, verbietet es vielmehr, einen Menschen als ein Mittel zu einem Zweck anzusehen, und die monotheistische Religion verbietet es dem Menschen, sein zu wollen wie Gott. (Hier ist Cohens Einwand gegen das Opfern: der Mensch, der [sich oder einen anderen] opfert, möchte dadurch Gott gleich werden).

Der Ort der Religion – und der Ort für die Eigenart der je verschiedenen Religionen – ist demnach eher das Grenzgebiet der Ethik: nicht die Ethik selbst. Diese folgt einer strikten normativen Ratio der Universalisierbarkeit des kantischen Imperativs oder seiner Vorformen in der „Goldenen Regel“. Die Religion setzt vielmehr da ein, wo wir als sterbliche Menschen an der Ethik notwendig scheitern. Und so wird die Vielfalt der Religionen unter der Maßgabe der Einheit der Vernunft gerechtfertigt, ohne dass die im Entwicklungsbegriff zur falschen Objektivität verabsolutierte Überlegenheit der einen Religion über die andere rationalisiert werden könnte oder dürfte. Denn die Religionen halten für den Umgang mit dem menschlichen Scheitern an den Forderungen der Ethik und des Rechts verschiedene Formen der Kultivierung bereit.

Angewandt auf die beiden oben gegebenen Zitate von jüdischen Gelehrten der Gegenwart hieße das: sie beschreiben die für Judentum und Christentum typischen Weisen, mit dem menschlichen Scheitern umzugehen. Sie benennen die Schwächen und Stärken der partikularistischen Selbstbeschränkung auf die eigene Religion wie die Schwächen und Stärken der universalistischen Lust, alle anderen mit der eigenen Religion zu beglücken. Sie lassen beide Religionen – und tentativ jede andere – mit ihren Formen der Bewältigung gelten: und stellen diese Duldsamkeit ganz und gar wach unter das Gesetz einer allgemeinmenschlichen Vernunft, die jede Handlungsanleitung im Letzten auf die Autonomie der Einzelnen und den Respekt der einen vor den anderen anweisen soll und danach strebt, die Rechtssysteme der einzelnen Staaten und des Staatenbundes an dieser Bestimmung auszurichten.

Fußnoten:

1: Hermann Cohen, Ethik des reinen Willens, 2. Aufl. Berlin 1907, S. 60f.

2: (Daniel Boyarin, A Radical Jew, Paul and the Politics of Identity, Berkeley u.a. 1994, S. )

3: Guy G. Stroumsa, Early Christianity as a Radical Religion, in: Concepts of the Other in Near Eastern Religions, hg. v. I. Alon u.a., Jerusalem 1994, S. 173-193, hier S. 191

4: Ein Autor wie Slavoj Zizek, dessen Werk „Das fragile Absolute“ hier beispielhaft genannt sei, würde sich vermutlich empört dagegen verwahren, mit Troeltsch in einem Atemzuge genannt oder auf seine katholische Herkunft verwiesen zu werden. Der protestantischen Leserin postmoderner Texte sei dennoch gestattet, auch den Aspekt der konfessionellen Herkunft in säkularisierten oder säkularisierenden Autoren wenigstens dann nicht unberücksichtigt zu lassen, wenn es um die Frage geht, wie sie „das Absolute“ ersehnen und erdenken. Es dürfte letztlich im Einklang mit den entsprechenden Theorien sein, wenn man die kulturelle Verwurzelung nicht ignoriert.

5: Für die Entstehung von Christentum und Judentum mit je eigenen Orthodoxien ist ein entsprechender Prozess in der Spätantike sehr gründlich und überzeugend von Daniel Boyarin in seinem Buch Bordr Lines von 2005 beschrieben worden (liegt in der Übersetzung von GP im Verlag des Instituts für Kirche und Judentum vor).

6: Hermann Cohen, Ethik des reinen Willens, 2. Aufl. 1907, S. 42f.

Vita:

Dr.Gesine Palmer:

Studium der Ev.Theologie, Judaistik und Religionsgeschichte, Promotion zum Thema „Ein Freispruch für Paulus. John Tolands Theorie des Judenchristentums“. Autorin und Religionsphilosophin, Inhaberin des Büros für besondere Texte. Neben zahlreichen Essays, Abhandlungen und Fachbüchern ist jüngst ihr Roman „Achilles“ erschienen.

"Toleranz und dergleichen Schlafmittel"

Hermann Cohens etwas andere Fundamentalismuskritik aus den Quellen des Judentums

von Dr. Gesine Palmer